Talk to the Cityとは〜膨大な意見をAIで分類・可視化できるツール〜

「Talk to the City」とは?

Talk to the City(TttC)とは、膨大な意見やアンケート結果の回答をまとめて、AI(人工知能)を使って分析・レポート化することができるオープンソース(無料で公開されている)のアプリケーションです。

LLM(大規模言語モデル)を活用して、自由記述欄に書かれた内容も分析できることが最大の特長です。

アメリカのNPO法人 AI・Objectives・Institute がGitHub(エンジニアが情報共有するためのサイト)上で公開しているシステムで、無料でダウンロードして利用できます。

台湾の元デジタル担当大臣オードリー・タン氏も、インターネット上の熟議プラットフォーム「vTaiwan」でこのTalk to the Cityを活用し、意見集約のコストを大幅に抑えました。

Talk to the Cityでできること

- 構造化されていない自然言語データが取り込める

- インタビュー、アンケート、SNSなど、さまざまな方法で取得した意見をCSV形式で取り込みます。

- 選択肢や「はい/いいえ」による回答だけでなく、自由記述欄にかかれた文章も取り込んで自動で解析できることが大きな特長です。

- 大規模言語モデル(LLM)を活用してデータの抽出と分類

- CSVで取り込んだデータは、AIを活用して分析されます。

- 主張(クレーム)やトピック、サブトピックを自動的に抽出・整理します。

- インタラクティブ(双方向的)なレポートの生成

- 抽出・分類した情報を基に、ユーザーが操作できるインタラクティブなレポートを作成します。

- 結果をWebブラウザ上で見ることができます。

レポートはどんなふうに表示される?

Talk to the Cityのシステムはscatterとturboという2つの種類があります。

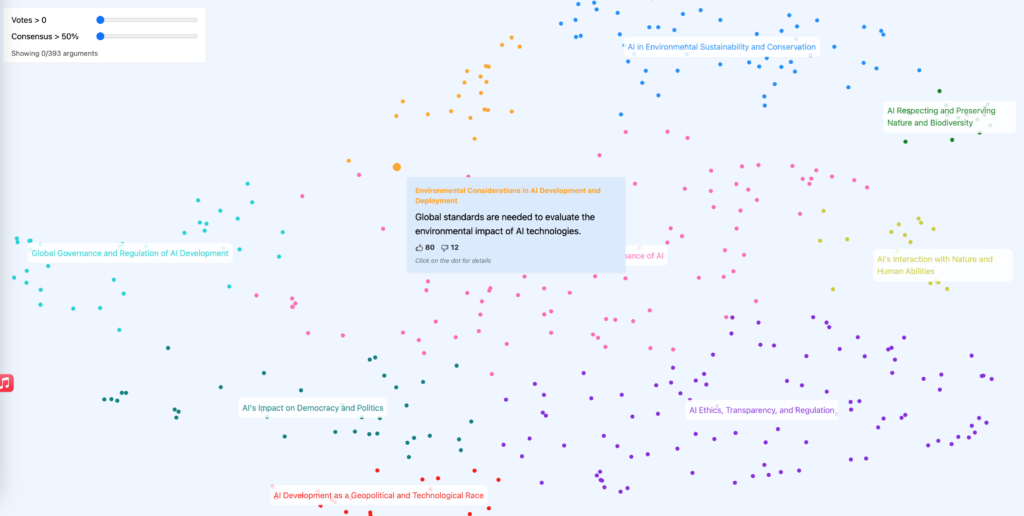

1.意見を点で表した散布図 (scatter)

- ひとつの意見が一つの点で表されています。それぞれの点にマウスオーバーすると、意見の内容が表示されます

- 近い意見は近くに配置されるので、意見の偏りなどが視覚的にわかります

- 似た意見が色でグループ分け(クラスター)されています。何種類のグループに分類するかは設定で変更できます

- 各クラスターの分析と、そのクラスターに含まれる意見の例がダイジェストで表示されます

事例

Talk to the Cityのscatterを使って2024年の衆院選での市民の意見が可視化されました。

【衆院選】ネットの声をAIで「見える化」 “ブロードリスニング”でみる選挙への声(日本テレビ)

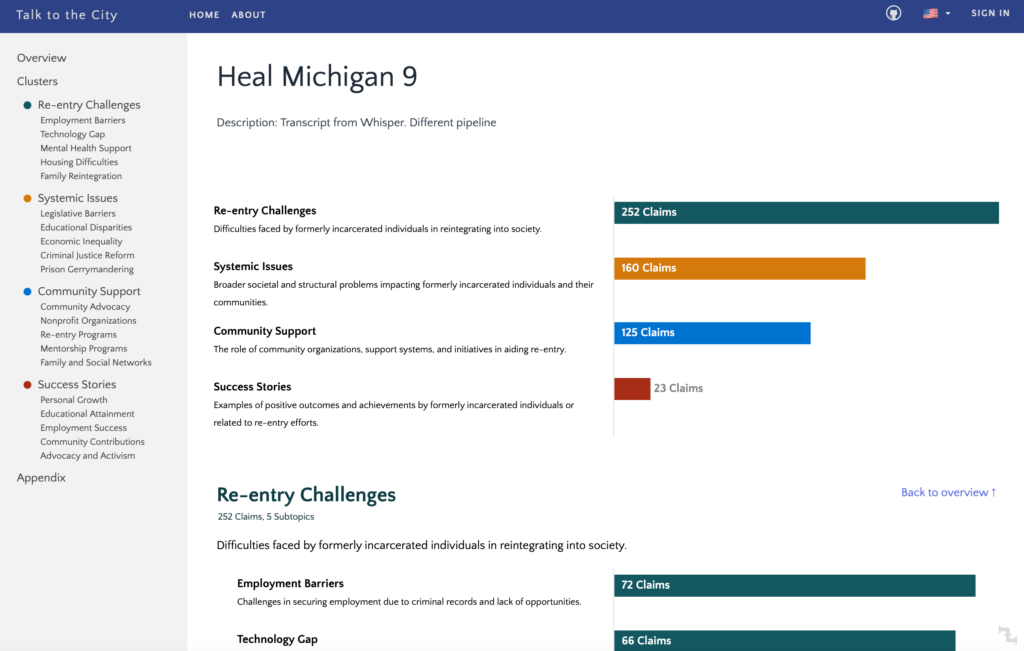

2.横棒グラフで表示 (turbo)

もう一つの表示方法が、意見をまとめて横棒グラフ化したものです。

ビデオや自由記述欄に書かれた意見もAIが分類してグラフになっています。この作業を人間が行うと膨大な時間がかかる上、分類の際に作業者による主観が入るリスクもあります。

各棒グラフをクリックすると細かい内容へリンクされ、最終的に各意見を読むことができます。

Talk to the Cityの利用方法は?

動かすにはITの知識が必要

Talk to the Cityは無料でダウンロードできますが、「パソコンにインストールすればデスクトップ上ですぐに使える」というようなものではありません。

GitHubからソースコードをダウンロードし、自身で用意したサーバー上に置いた上で必要な環境設定をすることで使用の準備ができます。まだ動作が不安定だったり、日本語対応していなかったりするため、動かすためには調整も必要です。

収集した意見などのデータは、CSV形式のファイルにして読み込ませるのですが、CSVファイルの取り込み、分析開始、分析結果表示などの指示もコマンドラインで行います。ドラッグ&ドロップで取り込んで、分析開始ボタンを押す!といった感じではありません。

つまり、Talk to the Cityを使うにはITの知識が必要になります。

必要なプログラミング言語などの知識は?

具体的には、以下のプログラミング言語や技術の知識が必要です。

主に必要なスキル

- Python

- Talk to the CityのバックエンドロジックはPython(パイソン)というプログラミング言語で構築されています。

- AIモデルやデータ処理に関する部分を調整したい場合には、Pythonの知識が必須です。

- HTML/CSS/JavaScript

- Webブラウザで表示される部分(フロントエンド)のデザインや機能を変更する際にHTMLやCSS、JavaScriptなどの知識が必要です。

- 操作画面の見た目や動作をカスタマイズしたいときにはこれらの知識が必要です。

- APIの知識:

- OpenAI等から提供されている人工知能と接続するための「APIキー」の設定や、APIリクエストのカスタマイズに関する知識が必要になります。

以下は実際にSHARE infoのエンジニアがtalk-to-the-cityを試してみた時の記事です。この記事の内容が理解できる程度のITスキルが必要となるという目安にもなるので、参考にご覧ください。

動かすためにかかる費用は?

- サーバー費用

サーバーを購入する場合は購入費用、レンタルサーバーを借りる場合、レンタル費用が継続的に必要になります。 - AIの利用料

OpenAI等のAPIと繋いでAIを動かすので、使用量に応じて利用料が発生します。 - エンジニアの人件費

ITの知見が必要ですので、依頼する場合には費用がかかります。

それぞれ概ねいくらくらいかかるのかについては、検証して別記事にまとめたいと思っています。

[広告] ローカルLLM、システム開発のご相談は株式会社Coolwareへ

AIを導入して新しい民主主義の形へ

Talk to the Cityのシステムを使えばそもそも人間が整理するのは不可能な膨大な数の意見も、短時間で要約してレポートを出すことができるようになります。ブロードリスニング(大量の意見を収集して要約し、政策に活かすデジタル民主主義の手法)に欠かせないツールだと言えます。

システムそのものは無料で手に入りますが、それを動かすにはサーバーやエンジニアが必要で、人工知能の利用料もかかります。しかし、ゼロからスクラッチ開発で意見集約ツールを構築することを思えば格段に低コストです。

そして、AIエンジニア安野たかひろ氏の掲げる「デジタル民主主義2030プロジェクト」では、このTalk to the Cityを改善してより使いやすくする取り込みが挙げられています。現状のTalk to the Cityは、まだ「誰でも簡単に使えるツール」とは言えませんが、安野氏のプロジェクトによって夢のツールが実現するかもしれません!

意見の収集はSHARE info で!

AIを使って民意が可視化できるようになれば本当に素晴らしいことです。ただその前提として「たくさんの意見を集める」という作業が必要です。意見の収集方法としてはGoogleフォーム、SNS、電話や対面でのヒアリング、書面でのアンケートなどいろいろありますが、独自のフォーラムやアンケートサイトを開設する方法もあります。

投稿型サイト簡単作成サービスSHARE infoは、投稿型サイトを短い納期で開設し、運用することができます。そして管理画面の「エクスポート」ボタンから投稿内容をCSVファイルで出力することも可能です。

ユーザーコミュニティサイトを自社で運営しよう

「Q&Aサイト」「掲示板サイト」「FAQ」などが

スピード導入できるクラウドサービス

自社に合わせた機能追加も可能。

情報共有プラットフォーム